麻将机齿轮错位

麻将机齿轮错位

于是那声音便来了,先是“喀啦”一声,短促、干脆,像谁不经意咬碎了一颗炒僵了的蚕豆,紧接着,是“咯噔——咯噔——”的滞涩响动,拖着长音,仿佛一个精疲力竭的跋涉者,每一次抬脚都带着不情愿的呻吟,这声音从桌子底下那方方正正的铁皮肚子里闷闷地传出来,带着一种金属特有的、不容置疑的宣告,牌友们面面相觑,手里的动作都停了,一局刚完,那洗牌的、砌牌的、将牌推入深渊的欢快“哗啦”声,本该无缝衔接地响起,此刻却被这生硬的异响掐断了喉咙,桌子中央,本该升起一座四四方方、壁垒分明的牌城的凹槽,此刻只怯生生地送上来半座歪斜的、残缺的土堆,几块牌面朝上,白板、红中、发财,像几张愕然失语的脸。

母亲叹了口气,放下手里的茶杯。“怕是卡住了。”她说,俯身,按下那个红色的“升降”键,无效;再按,那“咯噔”声只是更不耐烦地回应着,不得已,拔了电源,世界清静了一霎,随即被一种更庞大的、无所适从的寂静填满,这寂静衬得方才的洗牌声,竟有几分暴烈狂欢后的虚幻,我搬开沉重的椅子,蹲下身,拧开底板上的两颗螺丝,一股混合着润滑油、灰尘与旧木料的气息扑面而来,那是这架机器内部被长久封存的、略带腥气的呼吸。

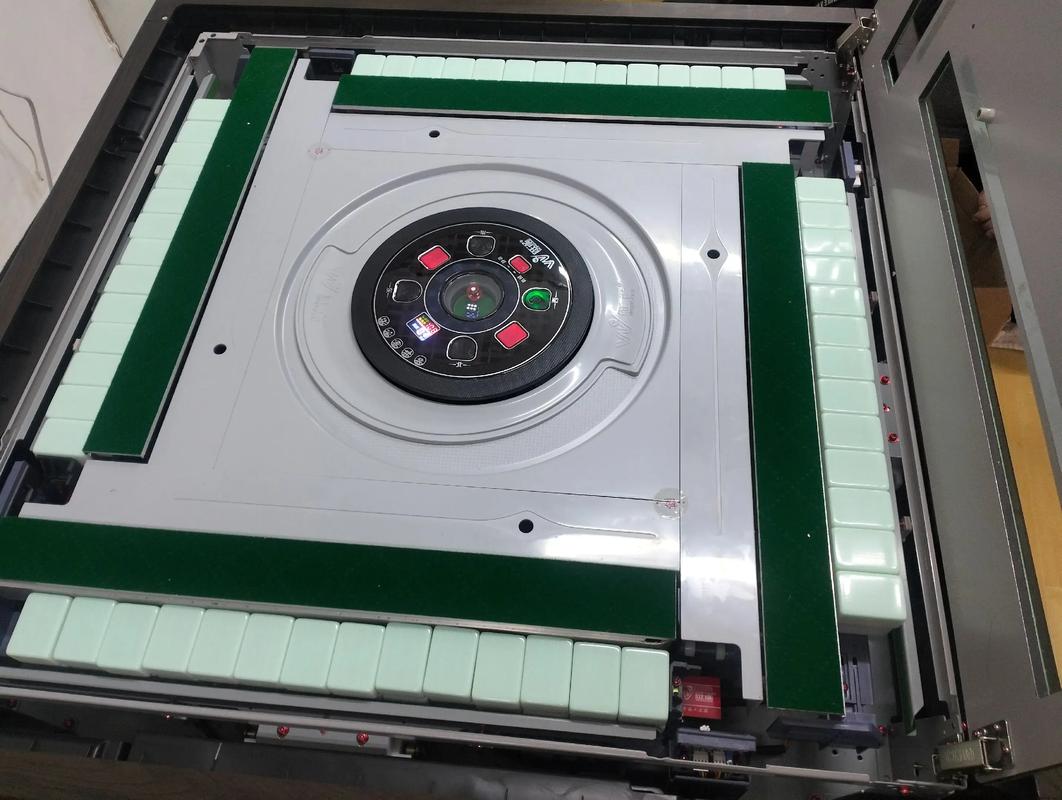

里面是一个由齿轮、皮带、微型电机与塑料轨道构成的、密集而井然的小小王国,平日里,它们以绝对的精确协同运作:主电机驱动大齿轮,大齿轮带动传送轮,传送轮上的拨片将牌一张张拨入轨道,轨道又将它们送往四个方位,由升降机构托举而出,每一步都严丝合缝,分秒不差,如同一个冷漠的、永不出错的精密仪式,而现在,这仪式的核心——那枚最大的主齿轮,它与旁边一簇负责分拣的小齿轮,彼此的齿尖,错开了一个微小的、肉眼几乎难辨的相位。

就是这一点点错开,不是断裂,不是磨损,仅仅是位置上一两毫米的偏移,秩序的崩塌,往往就始于这样微不足道的错位,当一个齿轮的凸起,没能准确嵌入另一个齿轮的凹陷,力量便在此处淤塞、顶撞、逃逸,原本流畅传递的旋转动能,变成了一连串无效的颤抖与撞击,牌便无法被准时拨走,轨道便拥堵,升降台便茫然失措,整个系统便陷入了这难听的、自我消耗的瘫痪。

我用一支细长的螺丝刀,抵住那大齿轮的轴,极轻、极慢地试探着发力,指尖传来的触感,是金属冰凉的抵抗,以及内里弹簧细微的、蓄势待发的张力,这不是一个需要蛮力的所在,你得顺着它,哄着它,像调解一场无声的、固执的争吵,终于,“咔”一声极轻微的脆响,那错开的齿尖,像是两个赌气的孩子被大人轻轻推了一下肩膀,不情不愿地,却又严丝合缝地重新咬合在了一起。

重新插上电源,按下启动键,一阵熟悉的、平稳的“嗡嗡”声响起,紧接着,那流水般顺畅的“哗啦——哗啦——”声再度充盈了房间,牌被一只无形的手有力地搅动、托举,然后四座崭新、齐整的牌墙,稳稳地升了上来,沉默地矗立在四方,光滑的背面朝着天,仿佛刚才那场小小的崩溃从未发生,牌友们松了口气,笑着,重新抓风、落座,骰子清脆地砸在绿色的绒布上,秩序恢复了,游戏得以继续。

而我却有些走神,指尖似乎还残留着那冰冷齿轮的触感,耳畔也仿佛交替回响着那滞涩的“咯噔”声与此刻流畅的“哗啦”声,我们活在一个人工秩序织就的庞然网络里:地铁依照时刻表运行,数据在光纤里以光速奔流,日程被日历上的方格精确分割,我们依赖这些齿轮般的精准,并视那平滑的“哗啦”声为世界运转的天经地义,我们甚至将自己也修炼成其中的一枚齿轮,在社会的机器里,努力保持着严丝合缝的旋转,害怕错位,恐惧那意味着故障、淘汰、失能的“咯噔”异响。

可那枚错位的齿轮,是否也曾在那一刻,感到一丝挣脱的、笨拙的自由?当完美的循环被打破,当预设的路径被中断,那生硬的撞击声里,是否也有一丁点属于它自己的、不合时宜的声响?我们如此熟练地排除故障,恢复秩序,是否也同时匆忙地扑灭了一种可能——一种秩序之外,另一种节奏、另一种组合、甚至另一种“游戏”的可能?

窗外是沉沉的夜,楼宇的灯火是另一种秩序的星光,勾勒着人间齿轮的轮廓,我忽然想念起一些“错位”的时刻:计划外的一场大雨,邂逅一个本该错过的友人,忽然想读一本毫不相干的书,或是像今夜,被迫中断游戏,蹲下身,与一堆冰冷的机械零件面面相觑,正是在这些秩序短暂失效的缝隙里,生活的质地,那些粗粝的、意外的、无法被“洗牌”程序编排的质感,才会悄然浮现。

牌局依旧,洗牌声周而复始,如同潮汐,我知道,明天,齿轮会继续转动,地铁会准点到达,日程表上的事项会一个个被打上勾,但我也知道,在某张桌子底下,或是在我们生命内部的某个角落,齿轮总会再次错位,那时,但愿我们能有蹲下身去的耐心,听一听那“咯噔”声里,是否藏着秩序之外,一声细微的、属于自己的叹息或歌唱。