麻将机洗牌慢

当麻将机开始慢下来

那声音第一次被我注意到,是在某个深秋的夜晚,麻将机内部传来不情愿的摩擦声,像是一个疲倦的老人关节发出的叹息,四双手早已在桌上等候,眼神飘向那迟迟不肯吐牌的洞口,五秒,十秒,二十秒——时间在等待中变得粘稠,房间里只余下机器运转的沉闷声响,终于,伴随着一声像是完成任务后的长吁,麻将牌被缓缓推了上来,整齐排列,却仿佛带着歉意。

起初,我们只是抱怨,这台三年前还运转如飞的机器,如今却成了牌桌上的“减速带”,朋友阿杰常开玩笑说,这机器是故意让我们这些急躁的现代人学习等待的哲学老师,可是谁又真的想学呢?在快节奏的城市生活中,连娱乐都要追求效率——快速洗牌,快速出牌,快速计算番数,快速开始下一局,麻将机本就是为了节约洗牌时间而发明的,如今它慢下来,像是对最初承诺的一种背叛。

我忽然想起外婆那双手,小时候,看她洗麻将牌是一种享受——那双布满皱纹的手在绿色绒布上一推,麻将牌便如潮水般散开,又在她手掌的引导下聚拢、叠起,发出清脆的碰撞声,整个过程行云流水,没有电机的嗡鸣,只有木头与木头的对话,洗牌的时间,恰好容大人们喝口茶,聊聊家常,或是对上一局做个简短的复盘,那时候的麻将,节奏是呼吸般的自然,有张有弛。

而麻将机的发明,悄悄改变了这种节奏,它把洗牌这个原本充满仪式感的环节,变成了一个可以忽略不计的过渡,我们不再需要等待,于是也不再需要那些在等待中自然发生的闲聊、思考或喘息,麻将变得越来越像工作——高效、紧凑、目标明确,直到机器慢下来,我们才被迫回到那个被遗忘的节奏里。

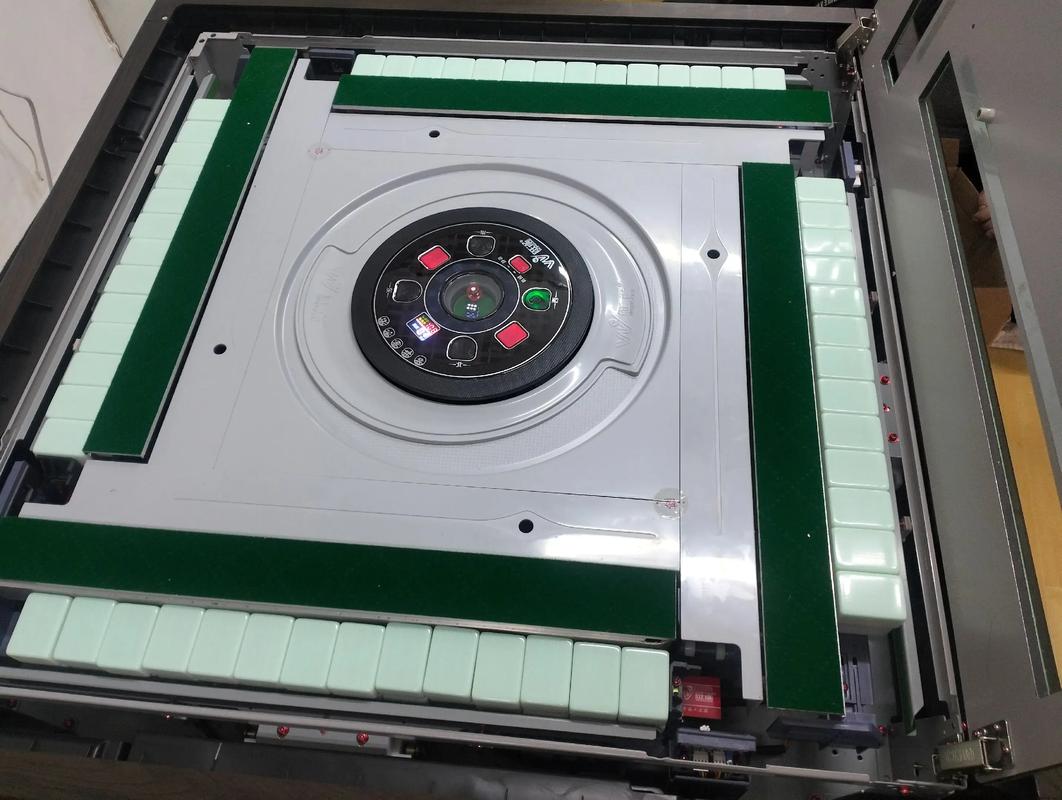

观察慢下来的麻将机,我发现了以前从未注意过的细节,原来洗牌过程分为几个阶段:先是将牌吸入内部的混沌中,通过传送带运送,再经过识别系统(防止作弊的装置),最后排列整齐推上桌面,当机器运转顺畅时,这些步骤是模糊一片的背景噪音;而当它慢下来,每个阶段都变得清晰可见,我甚至能听出是哪一部分在挣扎——是传送带的摩擦增加了,还是识别系统反应迟钝了?

这让我想起我们的生活,在一切运转“正常”的快节奏中,我们很少意识到自己生命的内部结构——工作、家庭、休闲被压缩成一个模糊的整体,我们只是不停地从一个任务赶往下一个任务,只有当某个环节“慢下来”——生病、失业、失去亲人——我们才被迫检视生活的内部构造,看见那些被忽略的细节与关系。

一个有趣的转变悄然发生,在麻将机洗牌的“漫长”等待中,我们开始重新说话,不是关于牌局的战术分析,而是真正的生活对话——小陈说起他女儿第一次走路的样子,老李谈起他最近在读的一本关于鸟类的书,阿杰分享了他在菜市场发现的一家绝佳豆腐摊,这些话语填补了等待的空白,让房间重新温暖起来,麻将机每慢一秒,我们的对话就多延续一句;等待的时间越长,我们离彼此就越近。

我开始怀疑,麻将机的慢,或许是一种机械的觉醒,一种无意识的抵抗,在一个追求越来越快、效率至上的世界里,这台小小的家用电器以它的方式拒绝加速,它固执地保持着一种即将被淘汰的节奏,提醒着围坐在它周围的人们:有些过程的价值,恰恰在于它的“低效”。

有人建议换一台新机器。“现在的新型号,洗牌只要三十秒!”可是我们都犹豫了,就像习惯了某种慢性疼痛后,突然治愈反而会感到若有所失,这台慢下来的麻将机已经成为我们牌局的一部分,它的缓慢赋予了我们的聚会一种独特的质感——不那么像竞赛,更像是一种共同经历的时光。

最后一局结束时,已是凌晨两点,麻将机完成最后一次缓慢的洗牌后,安静了下来,仿佛耗尽了所有力气,我们收拾牌局,约定下周再战,走出门外,秋夜的风已有凉意,回头望去,那台麻将机静静地立在客厅角落,像一个守时的老人,以自己的方式守护着一种正在消失的时间感。

在这个快得令人眩晕的时代,或许我们都需要一点“洗牌慢”的时刻——不是为了拖延,而是为了恢复时间应有的厚度,当机器不再服从效率至上的命令,当技术出现人性化的故障,我们才得以从速度的暴政中暂时解放,重新学习等待的艺术,重新发现缓慢中蕴含的生命力。

麻将机还会继续慢下去,直到某天完全停止,但到那时,我们或许已经找回了另一种洗牌的方式——用双手,用耐心,用愿意为彼此停留的时间,在机器的缓慢中,我们意外地找回了属于人的节奏。